あとになった先の者(謹賀新年) ― 2026-01-06 21:42

年末、年始をゆっくりと過ごした。

長男夫婦は奥さんの実家へ里帰り。たっぷりと地元の食材を楽しんだようだ。

次男と孫は大晦日と元旦に我が家に来宅。正月にもかかわらず、次男の奥さんが仕事なので我が家で年末年始、孫守も兼ねることになった。

孫娘たちと公園で遊んで、元旦の夜は次男の奥さんも、仕事を終えて我が家に立ち寄り、皆でおせち料理とすき焼き。

(孫娘たちと遊ぶ。)

3日は妻と清荒神へ初詣。

今年も日日是好日でありたいが、古稀をとっくに過ぎて「あとになった先の者」として、淡々と日々を過ごしていきたいものだ。

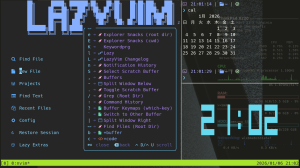

それなりに雑用もあるが、自宅PCでAlacritty+tmux+starship+nvimの設定などをしていた。

人に役立つことと、自分だけの趣味の世界、両方を楽しんでいける年にしたい。

ディスプレイ上の青葉 ― 2025-06-07 22:26

最近はモバイルディスプレイの設定と街歩き。

梅雨入り前の気持ちの良い日。銀行でお金をおろして、電子地域通貨のあま咲きコインをチャージ。この電子地域通貨はけっこう便利でお得。

路線バスに乗って、阪神出屋敷へ。

出屋敷商店街のお店でランチ。日替わり定食と瓶ビール。定食900円、瓶ビール600円と廉価。味も下町っぽくて家庭の味。

バスの中では宮内悠介氏の短編小説集を読み進める。MSX三部作である第一部「エターナル・レガシー」第二部「夢・を・殺す」を二作であると著者も解題しているが、第三部ってあったっけ?長編小説の「ラウリ・クースクを探して」がそれに当たるのだろうか。

私小説のような湿りっ気もなく、安易に色恋に流れない,SFっぽい作風は読んでいて気持ちいいね。

短編集の作品で「クローム再襲撃」が サイバーパンクSFの「クローム襲撃」と村上春樹「パン屋再襲撃」と掛け合わせているのが、おもしろい。当初は色濃く村上春樹的文章として書いているけれど、さすがに最後のほうでは村上春樹的文体からは離れて、著者の個性が出てくるのは作家の才能なんだろうな。

午後からのんびり散策。公園のベンチで読書していると、スマートウォッチの画面に木々の葉が映っている。それだけでも幸福な気分になる。

ストレッチなどをしてから、帰宅すると追加注文していたType-cの映像用ケーブルが到着していた。

モバイルモニターを2台接続して、トリプルディスプレイが完成。

4KTVのメインモニターは電子書籍を読んだり、ブログ更新したり、画像編集・ネットで調べものをするときに使用。

15.6インチのFHDディスプレイはBraveでYoutube上の音楽を聞いたり、Ubuntuでコマンドを確かめたりする。

サウンドは当然ながら、4KTVがよいのだが、気分でそれぞれのディスプレイからサウンドを出力させる。なんとなくチープな音質のほうが、夜に合うのはなぜだろう。

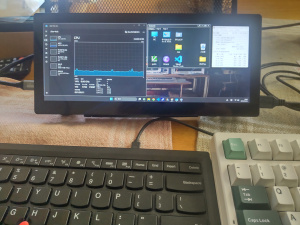

横長10.3インチ・ミニディスプレイではモニターとランチャーを起動した状態にする。

タッチパネルが使えるので、カーソルを移動させなくてもランチャーで直接にアプリなどを起動できるのは便利かも。まあ、使うこじつけにしている傾向はある(苦笑

ところで、次男の二人の娘の名前と同じ読みの素麺が、奈良の桜井市で販売されていることを偶然、知った。店で三輪そうめんも食せるようなので、ウォーキングを兼ねて来週訪れてみようかと計画中。

モバイルディスプレイは電子の夢を見るか ― 2025-06-05 21:14

現在、Windows11を中華ミニPC+55インチ4KTV+サブモニター(15.6インチFHD)+無線キーボード(VGN S99)+Bluetoothマウスという構成で利用している。いわゆるデュアルディスプレイ。

十分な構成なんだけど、先日のAmazonのセールで10.3インチ横長ミニディスプレイが割引セールとなっていたので、ついついポチってしまった。

キーボードばかりタイピングしていると倦むので、ヨギボーに座って、タブレットみたいに使ってみたくなった。そこで10点タッチパネル形式の横長ミニディスプレイを選択。

さっそく中華ミニPCにType-cで接続すると、すんなりとモニターを認識。

1920 * 720フルHD解像度、400ニット輝度。

PCがUSB Type-CのDP alt modeに対応していれば、Type-Cケーブル1本で電源とタッチパネルの機能が使えるという謳い文句。

■タッチパネルを有効にする

電源不要で接続するが、タッチパネルを認識しない。画面をタッチすると4KTVの画面のほうに、押しているような斑紋が生じる。しばし考えて、このミニディスプレイをメインモニターに設定すると、10ポイントタッチ機能を使えるようになった。

↑

ミニディスプレイをメインモニターとするのはやはり違和感がある。調べてみると、タッチスクリーンをタブレットPCとして設定する必要があるようだ。

コントロールパネル→タブレットPC設定→セットアップ

と順次設定して再起動するとタッチスクリーン機能が有効になった。

こんなん、なかなかわからんやん。

■輝度調整を有効にする

輝度の初期値は50。ディスプレイ横のメニュー項目ボタンから輝度を上げようとしても、反応しない。音量の調整はできるのに、Type-c接続だと輝度固定なのだろうかと思案。

システムのディスプレイ設定からHDRの機能を無効にすると、輝度調整も可能になった。輝度は60に設定。

■USB2.0ポートがある

■USB2.0ポートがある

このミニディスプレイにはUSB2.0ポートが一つあり、有線のキーボードやマウスを接続できる。

とりあえずそのあたりに転がっている「有線式ThinkPadトラックポイントキーボード」を接続してみた。VGN S99と同様の英語キーボードなのでタイピングには問題ないし、トラックポイントもキチンと動く。ただキーボードによるマルチディスプレイのショートカットがうまく動かない時がある。これは原因不明。VGN

S99のほうが当然にタイピングしやすいので、トラックポイントキーボードに拘る必要はないんだけどね。

■で、結局どうよ?

このミニディスプレイにはタスクマネージャーとCore Temp(CPU温度をリアルタイムに計測)を常駐。ランチャーのClaunchを起動させて、タブレット感覚でアプリを起動させたり、ブラウザのBraveでYoutubeを見たりしている。サウンドはまあこんなものかという音質。Androidタブレットのようなタッチスクリーンの滑らかさは無いですね。

そして中華ミニPCのポートにはもうひとつType-cのポートがあるので、これに15.6インチFHDモニターを接続するとすんなりと認識。せっかくモニターを複数用意したので55インチ4KTV(メインモニター)+15.6インチFHDモニター+10.3インチ横長モニター(10点タッチスクリーン)

というトリプルディスプレイで遊んでみよう。

なんとなくギミックで楽しい感じです。ただ効率とか実用性は、ほとんどない。

ブログ20年 ― 2025-05-26 21:22

凡庸な日々が続くとはいえ、日々しなければならないことも多く、時が過ぎていくのがより早くなっていく感はある。

ブログを書き始めて20年が経った。

10年前にこんなブログを書いている。

ブログ10年(2015.5.16)

そして20年経って私たち家族はこのように変わってきた。

<20年前→10年前ー現在>

(私)

■(20年前)私51歳、まだバリバリの中高年サラリーマン

■(10年前)61歳 再雇用で働いているが、年金収入のほうが多い(苦笑)。初老の雰囲気が漂ってきた。

■(現在)71歳 隠居生活8年目に入った。古稀を過ぎて、正真正銘の老人になりつつある。

(妻)

●(20年前)妻48歳 仕事・家事、子育てをこなすガチ系働く女性

●(10年前)58歳、義父の介護のため早期退職して、専業主婦。

●(現在)68歳 3年前に義父を見送り、義母は2年前に老人ホームへ。義母91歳を最後まで見送るのが私たちの努めかもしれない。妻はいたって元気で、ジムに行くこと多し。

(長男)

◎(20年前)長男21歳、花の大学生活

◎(10年前)31歳、会社員。大学時代の彼女と結婚して、その年にマイホーム取得、秋には子供が生まれる。

◎(現在)41歳。小学校4年と1年生の男の子の父。私は、夫として父親として出来がよくなかったけれど、息子たちは私からみても「(私ができなかった)よき夫、父親」だと思う。

(次男)

◯(20年前)次男18歳、花の大学浪人生活

◯(10年前)28歳、会社員。マラソン・トレイルランナー。リケジョと付き合っているけど、結婚するのかな。ちなみに彼に貯金はほとんどない(汗

◯(現在)38歳 リケジョと結婚して小学校2年と4歳の女の子の父親。昨年、12年間勤めた会社を辞め、資格試験に一発合格。神戸の事務所で補助員として勤めながら、研修にも励む生活をしている。

息子たちがキチンと育って、家庭生活を営んでくれているので、こちらとしては安心して老人であることに専念できる。それにしてもこの10年、自分は,まさしく「凡庸」に生きてきたなと我ながら感心する。

ただ凡庸に生きてこられたのは、思わぬ僥倖ともいえるだろう。

先日、20年来の友人と居酒屋で昼飲みしながら、昔話をしていると隣席の同世代の男性に話しかけられた。ちょっとお相手させてもらったが、印象は「昭和世代の典型的おっさん」。

二軒目の居酒屋で、友人と「他者から承認されることにこだわるのは、老若問わず時代の病やね」としみじみと飲んで、すっきりと友人とは解散。

私はまさしく余生なので、社会の隅で静かに生活できればいいかなと思うばかり。

最近、とても興味をそそられたのが、この動画。

今更ながらにp5.jsに興味を持って、VScodeでチマチマと構文を写経している。

html,cssの勉強になるところもいいかな。ボケ防止になるかどうかは不明。

あとはウォーキングしてシクロでポタリングする生活になるだろうね。

ちょいちょい小さな旅にも出かけなくちゃ。

宝塚ガーデンフェスタ ― 2025-05-13 21:27

2025年5月12日(月)

起床したらまずAmazon Echo Show 5に「Alexa 今日の天気は?」と話しかけてから、次いで「Alexa 今日の予定は?」と尋ねるのが日課となりつつある。

今まで老夫婦のスケジュール管理は共通のカレンダーに手書きで書いて、朝にそれを確認するという方法だったが、あまりにアナログ的だ。

私は今までスケジューラはスマホアプリのJorteを長年利用してきたが、Alexaとの連動がうまくいかないので並行してGoogleカレンダーに移行。妻もスケジュール管理はGoogleカレンダーを利用しているので、Echo Show 5と連動させる設定にした。

Alexaに妻をファミリーアカウントとして登録。妻のスケジュールを確認する際には、「Alexa ファミリーの予定を教えて」と聞くと、妻のスケジュールを確認することができる。

これで毎朝、いちいち妻に対して予定を確認することが不要となった。

夫婦とはいえ、当然ながら別個の嗜好や活動があるので、帰宅時間や入浴確認(妻はジムの際には、ジムでシャワーをしてくるので私も自宅でシャワーで済ましている)のためAlexaを活用することになる。あと孫守りヘルプが入ることが多いので、それもAlexaに登録して共通認識としている。

Googleカレンダーの予定やタスクは、各自のスマートウォッチに通知するよう設定している。便利な時代になったものだ。

そして今日は妻はジムが休みなので、宝塚オープンガーデンフェスタに行ってきた。すべてを回ることは不可能なので、雲雀丘花屋敷周辺の邸宅をメインに見てきた。

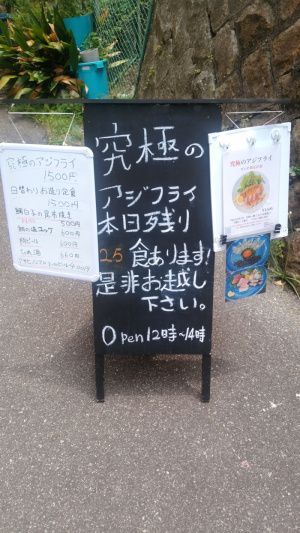

まずは腹ごしらえということで、前回の中村佑介展では休日だった魚料理の店でランチ。

究極のアジフライ定食とお造り定食を注文して、老夫婦でシェアしながらいただきます。究極のアジフライは中身が刺し身のようなレアな状態。まわりの衣とまって独特な食感。抹茶塩、自家製タルタルソース、白出汁などにつけていただく。

お造り定食も新鮮な刺し身が盛られている。しっかりと昼から瓶ビールも飲みます。

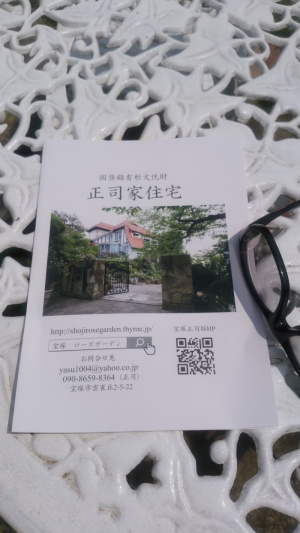

室内は見学できないが、素敵なお庭を拝見。

ついで近くの高碕記念館へ。

前回の桜の時期にはお庭だけを散策したが、本日は館内も予約なしで見学できる。五月の風が室内を通り抜けて、遠く大阪梅田のビル街も眺めることができる。私たちは当然ながら庶民の生活をしてきたが、このような文化に触れる時間があることは喜ばしいこと。SNSの万人の万人対する戦いを眺めるよりは、はるかに健全だろう。

宝塚に戻り、喫茶店で珈琲を飲みたいなと思い、素敵な喫茶店が集まっている路地を歩いてみたがすべて月曜定休でお休み。Kanya Coffeeで水出しアイスコーヒーで休憩。近くのニトリに立ち寄って、タブレットスタンドを購入。

1000円弱だけれど、使いやすさ優先の商品をチョイス。斜度調整がシンプルなのがいいね。Androidタブレット+Bluetoothトラックポイントキーボードの組み合わせで、執筆ツールのポメラのように使えるのが自分の好みに合っているかもしれない。

夜はデュアルディスプレイでのショートカットなどを手になじませる。

Windows上でのデュアルディスプレイの設定はUSB Type-C接続だと、こんなに簡単にできるんやね。

Windowsで遊ぶのもそこそこ楽しいんや。

Blog(asyuu@forest)内検索

最近のコメント